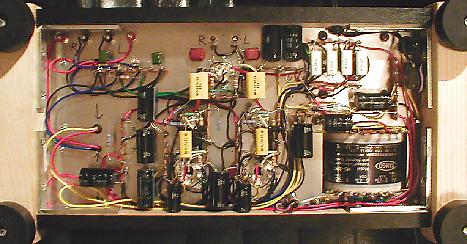

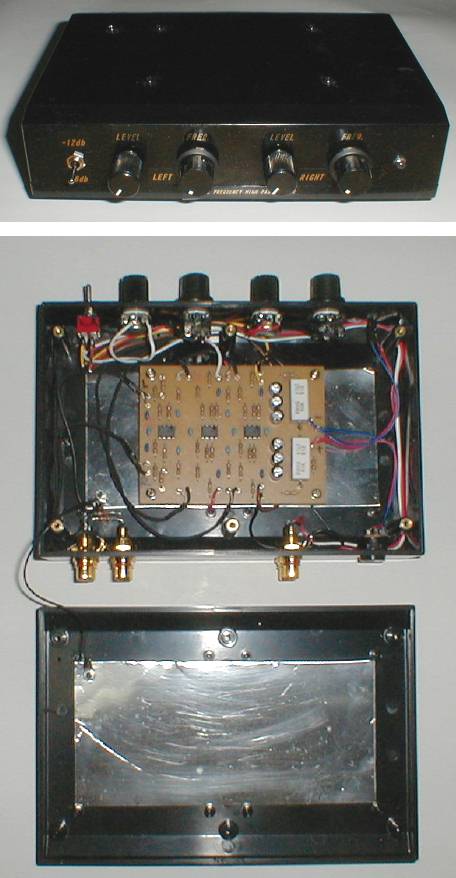

��̎ʐ^�͍ŋߑg�ݗ��Ă��U�`�r�V�f�Ƃ����^��ǂ��g�����A���v�ł��B

�Q���ł��^��ǂ��g�����A���v�ʼn����o�������Ďd�����Ȃ��Ȃ�A����Ă��܂��܂����B

���^�́u�����Ǝ����v�P�X�V�Q�N�Q�����ɖq�܂��Ǝ��i���݂̓����R�̎В����Ƃ��E�E�H�j

�����\�����U�O�W�O�p�̉�H�ł��B�c�ݑł�������ϋɓI�ɑ_������H�\���ŁA���̕���

�̒萔�͂��̂܂�܃R�s�[���Ă��܂��B���͂��̃A���v�A�P�X�V�S�N����x�g��ł��܂��B

���̎����낢��萔��ς��Ď��������̂ŁA���̌��ʂ����f�����Ă��܂��B�g�����X�ނ�

�����̕������̂܂g�p���܂����B

��ɒ����̂́A�������ɁA�`�l���W�I�A���a�̗w�A�N���V�b�N�A�Ȃ߂냍�b�N�i�H�j�ł��B

���Ƀ}�C���h�ŁA�h���I�ȉ������������o���Ȃ��A���v�ł��B�Q�������ł��B

����A�Ȃ������Ȃǂ́A���̃A���v�Łu�G�����v���A���炭�������ċA���Ă����܂����B

���Ƃ��ƌ����Đ��Ƃ��A�g���e���ȂǂƂ������̂͑��݂��Ȃ��̂ł��B������x�̏o�������A

����炠������Ȃ��T�O�����A���v��X�s�[�J�[����ɓ���Ǝv�킳��Ă���A������

���������Ŕ��킳�ꂴ��Ȃ��Ƃ���ɁA���̃I�[�f�B�I���i�̕n����������܂��B

�A���v�ƃX�s�[�J�[���Ă����̂́A�����Ă݂�u�y��v�̗ނȂ�ł��B���̃A���v�͖��₵

�n���y�̍Đ������ӂȊy��Ȃ�ł��ˁB

�������A���̂�b�N���ɂ͕�����Ȃ�����������A���݁A���̃A���v�Ɛ����̌���

�������A���v�����ׂ�������ł��B�A���v�̓\�[�X�ɂ���đI�ԕK�v�������ł��B

������������������藣����A�Ђ�����ώ��ȁA�i�Ƃ�����胁�[�J�[�ɂƂ��č��₷���j

�A���v�킴��Ȃ����݂̊��́A�S���w���i�I�j�ł��B

�R���|�̃X�s�[�J�[�[�q����M�������o���A�����̐^��ǃA���v��ʂ��ĉ��߂ăX�s�[

�J�[���h���C�u����Ƃ������@�ł��A�\���Ɂu�y��Ƃ��ẴA���v�v��̌��ł���Ǝv���̂ł����B

��̐^��ǂ��g�p�����A���v������Ɗ������܂����B�R���Z�v�g�́u���[�t�@�C�v�B�r�[����

�U�u�U�̓����������u���̈����A���v�v�ł��B

�M����������A�h�R�h�R�����Ăĕ������������ǁA���ɑ��݊��̂�����ȂǂȂǁA�݂�

�Ə��a�R�O�N��̈����d�~�̉����Č�����܂����B

�o�̓g�����X�͂킴�ƒ��̏o�Ȃ������g�p�B����ɂ����ɂ����Ă̂m�e�����邱�Ƃ�

�����̈����ቹ�����o���Ă��܂��B�I�[�f�B�I�}�j�A�ȕ����ǂ���]�������ł��ˁB

���傢�Ǝ���͌�ɂȂ�܂����A�g�����W�X�^���̂n�s�k�A���v�̏o�̓R���f���T�̗e�ʂ�

�₽��傫�������A�M���M�������߂̒l���g���������{�g���̐���肪�����Ƃ����̂Ɠ��l

�̗����ł��B

�I�[�f�B�I���y�n�̐l�́i�܂�����ȑf�ށi�U�u�U�j�̂������V���O���A���v�ȂǂƂ������̈�

���A���v�͐�ɍ��Ȃ��Ƃ͎v���܂����j�o�̓g�����X�ɂ͏o���邾���ш�̍L������

�g�p���A�o���邾�����ʂ̂m�e�������A�u�����ł����Ȃ���g���e���Ƃ͌����Ȃ����v�ȂǂƐ邤��

�ł��傤���A��������ƃN�\�ʔ������Ȃ����ʂ̉��ɐ��艺�����Ă��܂��܂��B

�g�b�v�̂U�`�r�V���g�����R�ɊǃV���O���A���v�́A�Ȃ߂炩�ōA�����̗ǂ��̂����ł���

������͂��傢�ƈ���������̂��锗�͖��_�̉��ł��B

���H�[�J������NJy��A�p�[�J�b�V�����ނ̃��A�����A�x�[�X���C���̃X���[�Y���́A����

�A���v�Ȃ�ł͂ł��B���ɋ��NJy���p�[�J�b�V�����n�̃��A�����ɂ́i������m���Ă���

�����Ɂj�h�L�b�Ƃ������܂��B����ɔ�ׂR�ɊǃA���v�┼���̃A���v�Œ�������́A�܂���

�����ʂ����������̂Ɋ����܂��ˁB

���������A���̂U�u�U�Ȃ�^��ǂ̓M�^�[�A���v�ɂ��g���Ă��܂����B

���āA�U�u�U�̃K�b�c�Ȗ���Ղ���y����ł���܂������A�قƂ�ǂ͂m�g�j�����̂�

�g���Ă���Ƃ����L�l�Ȃ̂ŁA���܂܂ł̃��W�J�Z�̃`���[�i�[�����𗘗p�����������C��

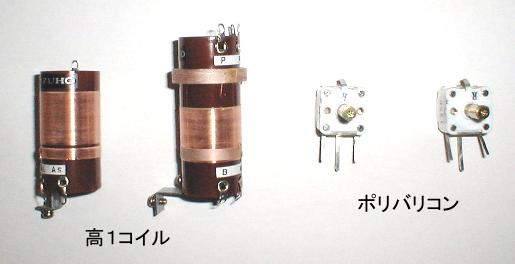

�Ȃ肾���A�^��ǎ��̍��P�`���[�i�[�����܂����B

���P�Ƃ͍��Z�P�N���ł͂���Ȃ��āi������܂����j�A���e�i����������d�g��I�ǂ�

�����g�̂܂�܂łP�i�������A�������H��ʂ��Č��g����Ƃ��������̂��Ƃł��B

���ݕW���̌`���A�X�[�p�[�w�e���_�C���Ɣ���ɃV���v���ł��B���̕����X�[�p�[����

���L�̃X�[�X�[�����m�C�Y���Ȃ��i�X�[�X�[�����Ă邩��X�[�p�[�H�j�`�u�b���������ĂȂ�

�̂ł`�l�Ɠ��́u�R���v��������ςȂ��v�Ȋ������Ȃ��A���ɑu�₩�ȉ��Ŏ�M�ł��܂��B

�`�l���ĈӊO�Ɖ���������ł���I

�܂����P�R�C�����K�v�ɂȂ�̂ł����A����͂������茩����܂����B�Ƃ��낪�g��������

�o���R������������Ȃ��E�E�E�B�A���e�i�R�C���ƌ��g�R�C���ɕ���ɓ���A�����ŗe�ʂ���

������Q�A�o���R�����Ȃ��̂ł��B�X�[�p�[�p�̂͂���̂ł����A�Q�̃o���R���̊Ԃ�

�V�[���h���Ȃ����U�͕K���B�������X�[�p�[�p�̂R�A�o���R���̊O���Q���g����������

�ł����A����ǂ͂҂�����̗e�ʂ��Ȃ��{�c�B�Q���~�o���Γ����ō���Ă��炦��炵����

�ł����A����Ȃ����͂������܂�����(^^;�@�����������ڂ��Ă��낢��l�����̂ł����A����

�҂�����̗e�ʂ�����ł���Q�A�|���o���R�����Q�g�����Ƃɂ��܂����B�I�ǂ̓o���R����

���t�����c�}�~�𗼕��̎�œ��l�̉�]�p�ɂȂ�悤�ɐT�d�ɉA��M�ł����炻��

����̃c�}�~�����������Ƃ����A���炭�ʓ|�ȍ�ƂɂȂ�܂��B����������ȊO���@�͂Ȃ�

���������A�����������P�ǂ��������Ȃ��̂ł���ōs�����Ƃɂ��܂����B

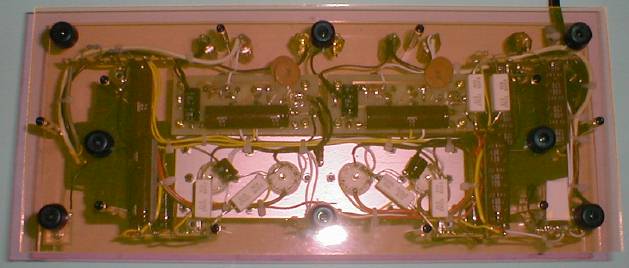

���g�͐^��ǂ̃v���[�g���g���������������̂ł����A�{�����[��������ɂ͐^��ǂ�

�]�v�Ɉ�{�K�v�ɂȂ肻���Ȃ̂ŃQ���}�j���[���_�C�I�[�h�ōs�����Ƃɂ��܂����B

�_�C�I�[�h�̌�Ƀ{�����[�������A�d���𑽂߂ɗ������U�b�T���I�i�Ɏ����Ă��܂����B

�����g�����͏�̂U�u�U�ɂ��g�p�����U�i�V�ł��B�g�b�v�O���b�h�Ȃ̂Ŏ��ɏ��肪��낵���B

�P�[�X�́A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă����P�~���̃A���~�ɁA�������ނō�����ؘg�����t

���č��܂����B

�_�C�I�[�h���g�̌��_�́A���g����鍂���g�M����������x�傫���Ȃ��Ɖ����c�ނ��Ƃ�

���B����͂��Ȃ�傫���A���e�i��p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗo�債�Ă����̂ł����A���傤

�ǂ�����ɐQ���ɉ��|���ɒu���Ă������x�b�h�̃X�v�����O�ڑ�������A���ꂪ���\�g

�����ł��ˁB�x�b�h�A���e�i�i�H�j�ł�(^^;

�v�X�̐V��ł��B

�Ƃ����Ă���N�̉Ă͖��̏o�Y�j���Ɂu�U�b�`�V�V���O���A���v�v�삵���̂ł����A

�����Ȏq���̂���ƒ�p�Ȃ̂ŁA���[�h�̃p���`���O���^���J�o�[�t���P�[�X�Ő���B

�Ȃ̂ŁA�ǂ��ɂ��G�ɂȂ炸�E�E�E���̃P�[�X���p�I�Ȃ��ǁA�f�U�C���I�ɂ�������

�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ�����ł��傤���E�E�E�B�l�i�̂��ɂ͂ȂȂ��`�E�E�E���Ċ����Ȃ��

���ˁB����܂ł����Ԃp���Ă��܂������E�E�E�B

�Ƃ����킯�ŋv�X�̍X�V�ł��B

����̓��@�́E�E�E

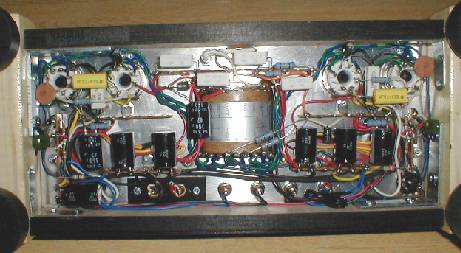

�����Q���ł͏�ŏЉ�Ă���u�U�`�r�V�V���O���v��炵�Ă���̂ł����A

�ċG�͂�蔭�M�̏������u�U�u�U�V���O���v�Ɏ��ւ��Ė炵�Ă��܂����B

�\�[�X����������I�[���h���b�N�������̂ŁA�܂��y����ł��܂������A�V����

�w�������u���Ґ��̃N���V�b�N�S�W���́v�Ƃ͂ǂ��������������A�u�R�ɐ��A���v�v��

�~�����Ȃ����̂ł��B���������M�ʂ̏��Ȃ��E�E�E�B�u�U�u�U�V���O���v�ł��Ă͌��\

���M���C�ɂȂ�̂ł��ˁE�E�E�B

���������͖炳���A����ɕt���܂Ŗ��������������ԂŐ^��ǂ̓�������Ă��

���D���Ƃ������ȁi�H�j������̂ŁA����d�͂����Ȃ����Ƃ�����̐���ő��

�L���ł��B

�i�܂��A�A���v���I�[�f�B�I�n�̓d���ɂ̓^�C�}�[�����܂��Ă���K���Ȏ��Ԃɓd��

��������悤�ɂ͂Ȃ��Ă͂���̂ł����E�E�E�B�j

�o�͍͂Œ�R�v�͗~�����Ƃ���B

�������A�����������ꂭ�炢�̏o�͂̂R�ɐ��A���v�삷��Ƃ��Ă��A����d�͂��

���M��}���悤�Ƃ���ƁA�Ȃ��Ȃ���ςȂ̂��^��ǃA���v�̐��E�ł��ȁB

�ŁA�d���g�����X���X�A�o�͊ǂ̓q�[�^�d�͂��������A�����̂����P�Q�a�g�V�`��I���B

������Q���j�b�g�p�������̃v�b�V���v���\���ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B

�q�[�^�[���`�b���C���œ_����̂͌������A���Ƃ����ăq�[�^�g�����X���g�p�����

�n�o�s�Ǝ��C�������Ă��܂��u�d���n�m���n���m�C�Y�v�ƂȂ肻���������̂ŁA�q�[�^�_��

�ɂ͂Q�S�u�|�P�A���y�A�̃X�C�b�`���O���`�b�A�_�v�^���g�p���邱�Ƃɂ��܂����B

�i�o�r�d�}�[�N�`�����ȑO�ɓ������肳��Ă������̂��Ă������̂ŁA������g�p

���܂����B�������P�O�O�~���������������悤�ȋC���E�E�E�B�j

�V���[�V��ɂ͓d���g�����X��`���[�N�R�C�������݂��Ȃ��̂ŁA➑̂͂R�~������

�A�N�������X�y�[�T�[����ăT���h�C�b�`�\���ɂ������̂��g�p���A�ǂ̔��M��

���Ȃ��̂ŁA�v�����g����g�p���Ă��܂��B�^��ǂ̌������ɂ͖؍H�p�̎��R��

���g�p���܂����B�z�[���\�[��p�ӂ��Ȃ���}�Y�C���ȁE�E�E�Ǝv���Ă����̂ł����A

����Ă݂�ƁA�ĊO����ł��������܂ƂȌ��������邱�Ƃ��o���܂����B

�P�Q�a�g�V�`�̃v�b�V���v���A���v�́A�e���~���̗��K�p�A���v�삵�����ɂ����Ԃ�

���������̂ŁA��H���͂��̎��̂��̂P�������A�����W���{���܂����B

�A�N�����͓����u���s���N�B�d���\���k�d�c���s���N�ł��B�i�����H�I�j

�m�e�͂T�����قǁB���܂芴�x���K�v�Ȃ��̂ŏ��i�A�ʑ����]�ɂ͂P�Q�`�t�V�����Ă�

���܂��B�ǂ͑S�Ď莝���̃G���n�����ł��B

�p�[�c�͐^��njn�̍ɐ����Ƃ��������ŁA�V�����w�������̂̓C�`�J���̂n�o�s

�uITPP-3W�v��➑̂Ɏg�p�����A�N�����݂̂Ƃ�����o��ōς݂܂����B

�a�d���͂`�b���C���ڔ��g�{�d�������������̂��A�q�[�^�_�Ηp�̂Q�S�u�ł����グ

���A�S�V���R�{�̃t�B���^�[��R�ł̃h���b�v�������Ă��܂��B

����ɂ��n�o�s�̂a�[�q�łQ�V�O�u���m�ۂ��Ă��܂��B���[�����Ƃ͂����A�v�b�V���v��

��H�����A�P�Q�O�ʂw�U�{�i�o�[�Q���i�ł��B�j�̌��ʂƂ����܂��ăn�����͂܂���������

���܂���B

�`�b���C���̋ɐ������킹�Ȃ��Ɓu���d�I�I�v�Ƃ����|���A���v�ł��̂ŁA�d���X�C�b�`��

����Ƃ��A�l�I�������v���g�����u���d��H�v���g�ݍ��݂܂����B

�R���Z���g�ɍ������ލۂ́A�d���X�C�b�`���A�u�`�F�b�N�[�q�v�Ɏw�ŐG��܂��B

���̂Ƃ��A�l�I�������v���_�����Ȃ��ɐ��ł`�b�v���O�������݁A�₨��d���X�C�b�`��

�������܂��B

�q�[�^�[�p�̃X�C�b�`���O�`�b�A�_�v�^�̂n�m�|�n�e�e�͂P�O�O�u�`�b����̃����[���g���d��

�X�C�b�`�Ɠ������Ăn�m�|�n�e�e�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�i�d�������Ȃ���Ԃł̂��̃A�_�v�^�[�̏���d�͂́A�قƂ�ǃ[���ł��B�j

����d�͂͂a�d���A���쒆�̂`�b�A�_�v�^�[�Ƃ��ɂQ�O�v���ł����B

�S�v�o�͂̂R�ɐ��v�b�V���v���A���v���S�O�v�قǂ̏���d�͂œ����̂́A���������M�l�X

���̂����m��܂���B

���̃A���v�A�P�u�قǂ̓��͂Ŗ��c�S�v�����o���܂��B

���͕n���ȊO�ςɂ����킸�A�������قǁE�E�E���⏬�������炵�����炢�Ɂu�R�ɐ��A���v�v��

����ł��B�I���`���݂����ɏ������n�o�s�ł����A�������v�b�V���v���Ȃ̂Œ��̗ʊ���

�����Ղ�ł��B���\�����̂����d�オ��ł����B���ꂵ���Ȃ��`��B

���ケ�̃A���v�͐Q����p�Ƃ��A�d����֏�̂Q��̃A���v���g�����}���`�A���v�V�X�e��

�̃Z�b�g��g�݂����Ƃ������ł��܂��B

�܂��́A�����ƐQ�������܂�܂ɂ��Ă������R�W�Z���`�E�[�n�[�p�̔���肠���肩�炩�ȁB

�n�[�h�G�b�W�̂o�`�p���j�b�g�Ȃ̂Ŋy���݂ł��B

���̃V�X�e���Ńc�F�b�y�������W�~�w�����Đ����d����������𐮂���̂��A����

�̖ڕW�ł����ˁB

�T�O���߂��āA�܂��N����̂悤�ɃI�[�f�B�I�̓D���Ƀn�}���Ă݂�̂��ꋻ���ƁE�E�E�B

��̂P�Q�a�g�V�`�d���g�����X���X�v�b�V���v���A���v�ŁA�ꉞ�̌��ʂ��̂ɋC���悭���Ă�

�d���g�����X���X�p���[�A���v�Q��ڂł��B

�d���g�����X���X�A���v�̗��_�͂Ȃ�Ƃ����Ă�����R�X�g�������ςނ��ƁB����ƌy�ʉ���

�v��邱�Ƃł��B�R�N�O�̑��̍��܈ȗ��d�������ړ�������̂ɕs���R����g�̏�ɂȂ���

���܂������Ƃ�����A�y�����Ƃ����Ƃ��肪�������Ƃ��E�E�E�B

�ŏ��A�`�a�P���Őv���Ă��܂������A����i�\�u�e�b�N�U�a�p�T�j�₽��O���b�h�d��������

�₷���A�P�Q�`�w�V�̂o�j�����ʑ����]��H�ł̓h���C�u�ɕs�����o�ė��܂����B�i�U�a�p�T���Ă���

�ȂɃO���b�h�d������₷���������������H�H�j

�͂��߂o�j�����̈ʑ����]�i�̒�R�l�͕W���I�ȂS�V�j�����g�p���܂����B�Ƃ��낪�v���[�g����

�U�����₽�珬�����B�����ɂP�Q�`�t�V�Ńe�X�g�����Ƃ���A�U���̓J�\�[�h���Ɠ����x�Ƃ����̂�

�g�`���O�V���O�V���E�E�E�B�o�C�A�X�d���ȑO���炱��Ȃ��肳�܂Ȃ̂ł����B�ƂقفE�E�E�B

�ŁA���ǒ�R�l���Q�Q�j�܂ʼn����Ă݂�ƁA�v���[�g���A�J�\�[�h���ł��������d�������낢�A�g�`��

���ꂢ�ɂȂ�܂����B

�������A��R�l�����������Ƃł��̒i�̑����������A�U�������Ȃ��̂͑��ς�炸�E�E�E�B

�ŏI�I�ɂ��o�C�A�X���čςނ`���v�b�V���v���ւƕύX���Ă��܂��܂����B���̂ւ�d���g�����X

�������Ɗy�`���ł��ˁB�B�B

�M�^�[�n�̃y�[�W�ł́u�V�����b�Ƙc�ށv�Ƃ��`�e����Ă���\�u�e�b�N�U�a�p�T�ł����A���̂ւ�

���������Ȃ��`�E�E�E�B���F�u����v�ɉ߂��Ȃ��̂��Ȃ��`�E�E�E���̂U�a�p�T�B

�ŁA����Ȃ���ȂŃQ�C���s���ƂȂ�A�����\��̂m�e�ʂP�U�����͖����łP�O�����ƂȂ��Ă��܂��܂����B

�P�u���͂łX�v���̍ő�o�͂����o���Ă��܂��B

���͂Ƃ����ƁA�Ȃ�Ƃ������������E�E�E�E�Ȃ�Ƃ��T�^�I�ȑ��Ɋǃv�b�V���v���̉��ł��B

�{�N�́u���Ƃ��Ĕ������A�R�����Ƃ����������B�v�Ȃǂƕ\�������肵�܂����܂��ɂ���Ȋ����̉��ł��B

�������ꂢ�����A�~���[�g�g�����y�b�g��T�b�N�X�A�����p�[�J�b�V�����̕\���͂����ɑf���炵���I

�x�[�X�̔{���\�����{�N���݂̂̎����ł��B

���Z����A�����o���ɂ����Ă����Ԃ�{�N���C���Ƃ���������Ă�����A�r�N�^�[�̂U�a�p�T�v�b�V���v��

�v�����C���A���v�̉������������v���o���Ă��܂��܂����B�m�e�ʂ͂��炢�ł������ėǂ����������B

�o�̓g�����X�͍ŋ߃C�`�J��������g���Ă܂��B���\�Ƃ��Ă͑��ʂɂm�e��������ꍇ�͎�X�^�K�[

�ɋC��z�����������������B�m�O�`�̂��������Ǔh�����e���ł���������E�E�E�B�Nj��A���v�ɂƂ���

�g�����X�̓r�W���A���I�ɏd�v�ł�����ˁE�E�E�B�n�Q��̂̓{�N�̓������ł�������ł��i���j

���炭�Q���Ŏg�p���Ă݂悤�Ǝv���Ă܂��B�i�ق�Ƃ̓p�\�R���ł̍�Ɨp���j�^�[�A���v�Ƃ��č��

�����ǂˁB�j

����NjL�E�E�E�E�E�E�E

���̌�U�a�p�T���i�i���ɕύX���O���b�h�d���̖�肪���������̂ŁA�o�j�����ʑ����]�i�̊e��R��

�R�R�j�܂ŏグ�A�m�e�ʂ�����₵�܂����B

�ł��A�\�u�e�b�N�ł̏��i���Ё[�Ё[�����Ă鉹���A���b�N�≉�̂ł͎̂Ă������̂ŁA�S�V�j�ł͂Ȃ���

�R�R�j�ł��B

�����������\�[�X�ł͂����Ƃm�e�����炵���ق����C����������ł����A�N���V�b�N�n���ƃR���g���o�X��

�₽��u�{�[�{�[�v���������̂ŁA�܂����̕ӂ��K�l���ȁH

�I�[�f�B�I�I�ɂ͍��Q�C���̂T�Ɋǂ����i�Ɏ����Ă��āA�o�j�����ɂ̓p���ڑ��̂P�Q�`�t�V�������������

����x�X�g�Ȃ͕̂S�����m�Ȃ̂ł����A�q�[�^�_�Ηp�`�b�A�_�v�^�̓d���e�ʂ̓s���łP�T�O���`�ǂQ�{��

���g���Ȃ��Ƃ����V�o��������̂ł��ȁE�E�E���́B

�i�������A�{�N�D�݂̉��ɂȂ邩�ǂ����́H�H�H�ł��ˁB�{�N�̏ꍇ�I�[�f�B�I�I�ȍ������ƁA�D�݂̉���

�����̂́A�ǂ�����������̂���Ȃ̂ŁE�E�E�B�j

���̏�Ԃł��炭�͐Q���p�A���v�Ƃ��ċ��t�������ł��i�j�@

�������ƂȂ����Ȃ����̂ŁA�����ȃ\�[�X�����Ȃ��炵�Ă���Ă��܂��B

�O�W�N�T�����݁A�≏�g�����X�����܂��A�o�b�̃��j�^�[�r�o�i�x�`�l�`�g�`�@�m�r�|�X�O�j�̃h���C�u��

�g�p���Ă��܂��B�v�d�a���W�I�Ńu���[�X���d���̂a�f�l�Ƃ��ė������Ƃ������̂ŏd�Ă܂��B

�d���g�������X�A���v���e�u�P�Q�a�g�V�`�p�������v�b�V���v���v�́A���l�ɐ≏�g�����X�����

���݂͐Q���Ŋ��Ă���܂��B

���܂܂ł́u�_���X�~���[�W�b�N�v����p�̃��j�^�[�V�X�e���Ƃ��Ă̐��i�����������d�����

�V�X�e�����A�u���b�N���C�����悭�炷�V�X�e���v�ւƉ��ς���v�悪�i�s���ł��B

�_���X�~���[�W�b�N�Ȃ���̂́A�P�T�O�g���`�R�O�g���̉����߂ŏ��s���t���̂ł��B����Ӗ��u���p�v

�̉��y�ł�����˂��`�x�邽�߂́B

�Ƃ����킯�ŁA���}�n�u�m�r�P�O�l�|�r�s�t�c�h�n�v�{�V�O�g���łȂ����������R�T�g���̂s�p�v�s�T�u�E�[�n

�Ƃ����\���ł����B�m�r�P�O�l�̓R�[�h�n���n�C�n�b�g�ȂǁA����p�[�J�b�V�����̃o�����X�≹�F��

�m�F�ł�������Ƃ��������ŁA���̎����]�X�͓�̎��ł��Ƒ���Ă����̂ł��B

���̑O�͂a�n�r�d�̂R�O�P�l�l���g���Ă����Ƃ�����܂����������I�ɂ͓��l�ł����B

�����Ƃ��C�R���C�W���O�ɕq���ɔ�������^�C�v�̃V�X�e���ŁA���\�g������͂����̂ł��B

����Ε������Ȃ킯�ŁA������x�́u���Ր��v�Ɓu�W���I����v���K�{�����ł��āu�D�݁v�Ȃǂ�

��̎��Ȃ킯�ł��ˁB�͂����肢���ĂQ�@��Ƃ��{�N�̍D�݂���͂������ꂽ����������ł��B

�������A�{�i�I�ȁu�_���X�g���b�N�v�����@�����A�S�Ẳ����o�b��Ő���ł���悤�ɂȂ��Ă����

���傢�Ƃ����~�L�T�[�ƃ��j�^�[�����ݒu�����X�s�[�J�V�X�e���ōςނ悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�����ňȑO�w�����g���@���_���Ă����E�[�n�[�A�u�R�[�����P�T�j�|�P�P�v�𒆐S�Ƃ����}���`�A���v

�V�X�e���ւƈڍs����v��𗧂Ă��Ƃ�����ł��B

�u�W���v��x�O�����A�Ђ�����u���b�N���C�����悭�炷�V�X�e���v�̍\�z���ڕW�ł��B

���Ă��̃E�[�n�[�A�V���[�g�X�g���[�N�A�n�[�h�G�b�W�Ƃ������ł͂�����Ƃ��ڂɂ�����Ȃ��㕨�ł��B

�i�a�k�u�c�P�R�O�v�ȂǂƓ��l�Ȑ��i�̂R�W�Z���`���j�b�g�ł��B

�E�[�n�[�Ƃ������A�L�[�{�[�h�A���v��x�[�X�A���v�p�ɐv����g�p����Ă������j�b�g�Ƒz������܂��B

�i�Q�O���N�O�ɍw�����A���܂܂ŐQ�����Ă��܂��܂����E�E�E�B�����S�{���g�p�ŏ��L���Ă��܂��B�j

�Z���^�[�L���b�v�������Ԃ肾���ǁA�G�b�W�t�߂��w�ł����������G�≹���A�i�a�k�u�c�P�R�O�v�Ɏ��Ă��܂��B

����Đ����E�͌��̂S���g���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A�X�p�b�ƌ�������^�C�v�̃��j�b�g�ł͂Ȃ��ł��ˁB

����𒆐S�Ƃ��A������n�C�p�X�t�B���^������A���v�Ńh���C�u�����t�H�X�e�N�X�̋Ɩ��p�c�C�[�^�[

�u�R�O�O�g�s�v�ŕ₢�A����Ƀ��[�p�X�t�B���^�[������A���v�ŃT�u�E�[�n�[��炵�A����₤�Ƃ����\����

�}���`�A���v�V�X�e����g�����Ƃ����v��ł��B

�E�[�n�[�̍���A���͂��̂܂ܖ������ԂȂ̂ŁA�{���̃}���`�A���v�V�X�e���Ƃ͌����������̂ł����A

���ꂼ��̃t�B���^�[�̃J�b�g�I�t���g���͘A���ςɂȂ��Ă���A���Ȃ�ז��ɃN���X�I�[�o�[�|�C���g��

�ǂ����߂�\���ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��A�c�C�[�^�[�p�̃t�B���^�[�̃X���[�v���[�U�����Ɓ[�P�Q������I���ł���悤�ɂ��Ă���܂��B

�E�[�n�[�͂������U�O�g���̃o�X���t�������삵�A������Ⴂ���g���̓T�u�E�[�n�[�ւƂȂ��\���ɂ��悤

�Ǝv���Ă��܂��B�i���̃E�[�n�[�A���قǒႢ���g���̍Đ��͊��҂ł��Ȃ��̂ŁB�j

�P�T�j�|�P�P�̐��i���琄���āA�u�Ƃ肠�����V���J�V���J�Ɩ�ڂɌ��C�ɖ��Ă��������v

�Ƃ������ƂŃR�C�c��I�����܂����B�i�Ȃ��ă��b�N�p�̃V�X�e���ł�����I�I�j

�ꉞ�Ⴂ���͂P�D�T���g���܂ŏo�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�|�U�����^�������łȂ����Ƃ��l�����Ă�

�I���ł��B

�I�y�A���v�u�m�i�l�T�T�R�Q�v�ō\���B

�|�U�����^�������Ɓ|�P�Q�����^��������I���ł��A�J�b�g�I�t���g�����A���ςł���悤�ɂ��Ă���܂��B

�Q�S�u�̂`�b�A�_�v�^�œ��삵�܂��B

�R���f���T�ɂ�郍�[�J�b�g�t�B���^�[�ƁA�ɐ��؊��̂��߂̃X�C�b�`��g�ݍ���ł���܂��B

�A���v�ƃc�C�[�^�[�Ԃ֑}�����Ďg�p���܂��B

�|�P�Q�����͂������A�|�U�����łȂ��ꍇ�ł��c�C�[�^�[���x�X�g�Ȉʑ��Ŗ炷�߂̕��ł��B

���[�J�b�g�t�B���^�[�́A�ڑ��s�Ǔ��ɂ���ĕs�p�ӂɔ��������n������N���b�N�m�C�Y����

�c�C�[�^�[��ی삷�邽�߂̂��̂ł��B

���Ă��āA�����̕Еt�����I���A�E�[�n�[�̔����ł��オ��A�߂ł����V�X�e���������I�I

�������ς������͕̂Еt���B�v�Ȃɂ���R��̂W�`�����l���~�L�T�[�𒆐S�Ƃ���

�t���p�b�`�~�L�V���O�V�X�e���{�W�`�����l���I�[�v���f�b�L�{�G�t�F�N�^�[�̐��X�{

�A�i���O�V���Z�ށE�E�E�R�O�N�߂��O�̉��y����V�X�e���Ȃ̂őS�Ă��ł����d���E�E�E

�i���E�E�E���̎ʐ^������ł��B

�ʐ^�ł͂a�n�r�d�̂R�O�P�l�l���f���Ă܂����A�Еt���̒��O�ɂ̓��}�n�̂m�r�|�P�O�l�@

�r�t�s�t�c�h�n���g�p���Ă��܂����B�i�R���~�Ŕ���܂���(^^)

�X�s�[�J�[�V�X�e���ł��B

�傫���͍����P�O�O�O�~���A�ЂS�T�O�~���A���s���R�P�O�~���̃o�X���t�a�n�w�ł��B

�����o�[�R�A������ɓ���Ȃ����A�������܂��Ă���̓T�u���N�̍�����҂���

�҂��̂��܂܂Ȃ�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�ȑO���p�������Ƃ̂���u�r�t�s�n�q�h�n�v

�֍�����I�[�_�[���܂����B

�w�萡�@�Ƀ����o�[�R�A���������x�Őؒf�A���������H�������Ă��炦�܂��B

����͒l�i�̈��������������o�[�R�A���ŃI�[�_�[���܂����B

�Ȃ��ĉ��H���x�̓o�c�O���I�I

�z�[���Z���^�[�ŃJ�b�g���Ă��炤�ƁA���C�łQ�`�R�~���͐��@�������Ă���̂ŁA�Z��

���ނɍ��킹�ăJ���i�����E�E�E�ƂقفE�E�E�u�����������̂��߂ɐ��Ă�������́H�v

�Ƃ����o�������Ă���̂ŁA���ɂ��肪�������݂ł��B

�n�^�K�l�Ȃg��Ȃ��Ă��A�X�s�[�J�[�a�n�w���炢�h���s�V���ŏo�����Ⴂ�܂��B

�܂�����Ȃ�Ɂu�������v�t���Ă��܂��܂����Ȃɂ���v�������o�őg�ݗ��Ă���̂�

�y�`���ł��B����ׂ����x�ł��̂���I�I

�A���v�͒ቹ�p�ɂ͏�ŏЉ���u�U�`�r�V�f�V���O���v�A�����p�ɂ́u�U�u�U�V���O���v

���g�p�B�U�u�U�̓G���n��������i�i���ɕύX���܂����B�U�k�U�f�b���݂̃r�b�O�{�g���B

�ƂĂ��Ă��˂��ȍ��̋��ł��B�ȑO�t���Ă����G���n�����́A���j�b�g�̊p�x�͑���

�ĂȂ����A�K���X�������x�[�X�ɂЂ�Ȃ����ĕt���Ă邵�ŁA�^��ǂ�I�o������

�f�U�C���ɂ͕s�����ȋ��ł��B

�i�������A�l�̎��ł͉��̈Ⴂ�͊����ł��܂���E�E�E�B�j

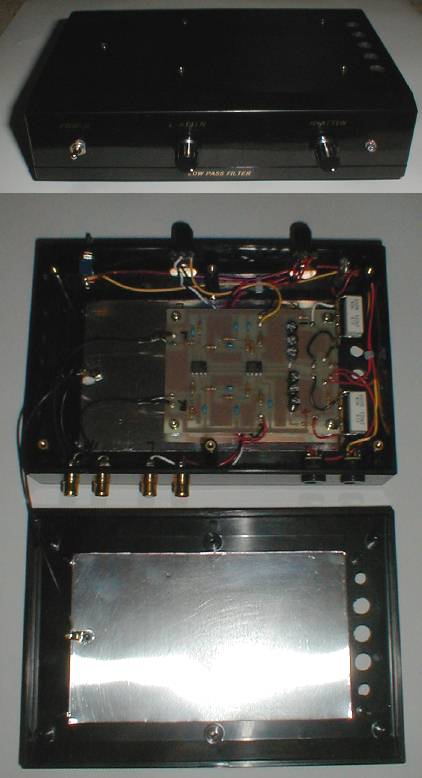

�p���`���O���^���̃J�o�[���t�����P�[�X�́A�T�u�E�[�n�[�p�̃A���v�ł��B

�T�u�E�[�n�[�̔��͂P�ł����A���E�̃��j�b�g�͂��ꂼ�ꍶ�`�����l����

�E�`�����l���ɂȂ���Ă��܂��B

�T�u�E�[�n�[�̂a�n�w�ɂ̓R�[�����u�e�k�`�s�P�O�U�v���t���Ă��܂��B�s�v�c�Ɋ���

��Ǝv���܂����A���̃V�X�e���͂��Ƃ��ƈȑO����Ă����V���Z�o���h�̃��C�u�p��

��������̂Ȃ̂ł��B�����\���͂�����u�s�p�v�s�v�ɂȂ��Ă��āA�R�O�g���܂ŏo

�����Ƃ��o���܂��B������T�u�E�[�n�[�Ƃ��ė��p���Ă���Ƃ����킯�ł��B

���j�b�g���t�������W�Ƃ��͂����A�����ƃT�u�E�[�n�[�Ƃ��ċ@�\���Ă��܂��B

�O���C�R�̓E�[�n�[�i�R�[�����P�T�j�|�P�P�j�̂e����Ɏg���Ă܂��B�W�j�g��������

�Ƀs�[�N������A�S�j�g��������̕t�щ����t���Ă�B�Z���^�[�L���b�v�̉e������

�v���܂��B

�E���̂R�i�d�˂̓t�B���^�[�ނł��B�ォ��A�n�C�p�X�t�B���^�[�A���[�p�X

�t�B���^�[�A�T�u�E�[�n�[�p���[�p�X�t�B���^�[�ł��B

�ŏ��́A�E�[�n�[�̍����₤���߂ɃR���f���T�P�Ńc�B�[�^���Ȃ��Ƃ����悤��

�ȕւȊ��o�Ńn�C�p�X�t�B���^�[�P�łȂ�����ł������A���̃E�[�n�[��������

�y��p�B���Ȃ�̃W���W���n�ł��āA�U�����^�������ł͂Ȃ����Ă���܂���ł����B

�Ȃ܂����@�\�ȃn�C�p�X�t�B���^�[������Ă��܂����̂������Ȃ������E�E�E�B

�O��I�Ƀx�X�g�ȏ�Ԃւƒǂ����܂Ȃ���C���ς܂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł����B

���ǁA�N���X�I�[�o�[���R���g���Ɏ��A���[�p�X�t�B���^�[�����͂߂ɂȂ��Ă��܂�

�܂����B�����J�[�u�͂P�Q�����^�������ł��B

�J�b�g�I�t���g���͂R���g���ɌŒ�B�u�A�b�e�l�[�^�܂݁v�������t���Ă��܂��B

�v���A���v�͂V�O�N�̏����p�C�I�j�A���u�r�b�|�V�O�v�A�b�c�v���[���[�̓r�N�^�[

�u�w�k�|�y�Q�Q�P�v�ł��B�c�^�`�R���o�[�^�̃o�b�t�@�[�͂m�d�T�T�R�Q�Ɍ�������

����܂��B�T���̓����P�[�u�����g�p���A���삵�₷�������E���̃��b�N��

�ݒu���܂����B�r�b�|�V�O�̂`�t�w�Q�ɂ͂o�`���`�А��~�L�T�[�L�b�g���ڑ������

���āA�����Ă��̋@�킪�ڑ��\�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��܂��`���[�j���O���G�[�W���O�r��Ȃ̂ł����A�܂������ł��鉹��

�Ȃ����܂��B

�Q�O�O�W�N�R���L�E�E�E

�܂��Ȃ�Ƃ��Q�v�`�x�ł̖������x���ɂ͒B������������܂��B����Ɏg�p

���Ă����u�U�u�U�V���O���v�͌��ݒ��������^�r�s�ǂɂ��u�U�k�U�|�R�ځv�ւƕύX�B

�����Č��݁A�R�v�`�x�������Ė͍����ł��B

�Ȃ��Ėl�ɂƂ��Ă���́u�~�́v�B���傱�܂��Ƃ�����̂��y�����̂ł��B

�摜�͉ɂ����āB

�Q�O�O�W�N�R���̎��_�ňꉞ�Q�v�`�x�ł̊������݂��悤�ł��B

�������A�������������\������a�E�[�n�[�{�c�B�[�^�ɂ��Q�v�`�x�V�X�e���S�ʂɌ�����

�u���_�v���ǂ������ɕt���Ă��Ă��܂��܂����B

�i���X�ȂNjƖ��p�ł͖��ɂȂ�Ȃ���������܂��A����V�X�e���Ȃ�ł̖͂��E�E�E

�u�����ʎ��ɂǂ����o�����X�������v�u�E�[�n�[�ƃc�B�[�^�̂Ȃ��肪�����v�u���悪�s���v

�ȂǂȂǁA���ɏ����ʂł̍Đ��ɕs�����o�Ă��܂����B

�ŁA�R�v�`�x���Ƃ����Ȃ�������B

�܂��A�ǂ����u�z�[���L���v���̌����u6V6�V���O���v���U�k�U�R���ւƉ��삵�܂����B

�U�k�U��CLASSIC-CHINA���̃X���[���r�s���g�p���܂����B

�n�J�}���������Z���A�v���[�g�̌`����p�^�ł����A���N�́u�S�Q�v��f�i�Ƃ�����f�U�C���ł��B

�m�e�a�̓q�������O�ōׂ��������B����ɂ��c�B�[�^����̖\��͂قډ������܂����B

���āA���͒���p�̃A���v�ł��B

�R�ɐ��A���v���ƁA�G���N�g���b�N�M�^�[��u���[�X�n�[�v�A�͂Ă̓E�b�h�E�C���h����njn�̊y�킪

����ڂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����o���������ԂĂ��Ă���̂ŁA���Ɋǂł������Ƃɂ��܂����B

�l�͂R�ɐ��A���v�������đS�ĉ����Ƃ����l���͎����Ă��܂���B�a�f�l�p�Ƃ��Ă͍ō���������

�܂��A�y��ɂ���Ă͂܂��������C���������������邱�Ƃ�����A�A���v�Ƃ��Ă͂ނ���

�u������v�ȑ��݂Ƃ����C�����Ă��܂��B

����͓�\�Α�Ƃ����A�����Ƃ������Ȏ����ɂ��܂��܂ȑg�ݍ��킹�Ń}���`�A���v�V�X�e����g���

�������́i�܂��ɂ̂߂荞��ł��܂����B�j�o������ł��B

�i�������A����������Ă���u�e���~���v�̃A���v�ɂ͂R�ɐ��A���v���œK�ł��B���Ɋǂ͎g���܂���B

�܂����ǂ́A���y�̒�������\�[�X�ɂ��TPO�̖��Ȃ̂ł��傤�B�j

�Ƃ����đ��ɊǃV���O���ł͂�����u�y���g�[�h�L�����v�ƂȂ��Ă��܂��A�}���`�A���v�V�X�e����

�\���v�f�Ƃ��ẮA��X��J�������ł��B

�ŁA�s���������̂́u�W�X�x�ɂ��`���v�b�V���v���v�B�W�X��I�̂́A���̂Q�䂪�r�s�ǂɂ��A���v��

�Ȃ��Ă��܂�������Ƃ����P���ȗ��R����ł��B�g�p�����̂̓V���o�j�A���́A������u���o�J�}�v�B

���Ȃ�Â߂̂�����m�n�r�ǂł����A����͂܂��܂��������Ⴍ������̂ł��B��������䂤�ɂU�O�N

�ȏ�͌o���Ă��鋅�ł��傤�E�E�E�B

�g�b�v�O���b�h�ł��邱�Ƃ������ẮA�u�U�y�o�P�v�ɗǂ������\���ł��B�������u�S�Q�v�Ɠ����x�̏o�͂�

���o���܂��B�I�[�o�[�h���C�u���ꂽ�M�^�[�����ɃN���X�s�[�ɖ�A�喞���̏o���I�I

�m�e�a���ςł���悤�ɂ��Ă���A���̕\��������낢�悤�ɕς��܂��B�`���[�j���O�̊y���݂�

�ЂƂ����܂����B

�����ŁA�n�������C�ɂȂ��Ă����X�[�p�[�E�[�n�p�̃t�B���^�[���V�����܂����B

�m�i�l�T�T�R�Q�c�c�ɂ��o�b�t�@�[���g�ݍ���ł���A�E�[�n�[�ƃX�R�[�J�[���Ȃ��t�B���^�[��

�A���v�̓��̓C���s�[�_���X���傫���̂łU�����^�������̂b�q�ɂ��p�b�V�u�t�B���^�[�Ƃ��܂����B

���̓X�R�[�J�[�ł��E�E�E�B

�X�R�[�J�[��p���j�b�g�͍����I�@�ŁA�t�������W�𗬗p�Ƃ������ƂŐi�߂܂����B

�ŏ��̓_�C�h�[�{�C�X�u�c�r-�P�U�e�v���R�C�Y�~�����I���W�i�����u�a�a�|�P�U�v�֓��ꂽ���̂�

�����܂����B

��o�|�U�P�O�ɕC�G�v�Ȃ�R�s�[�ɁA�v�킸�ق��Ƃ��Ă��܂��w�����܂������A����͎g���܂���E�E�E�B

�Q�`�R���g��������ɋ��낵���s�[�N������A�S�ш�ła�f�l�I�ɖ炷�Ȃ炢����������܂��A

���������ĉ��y���ɂ͂܂�������s���ł��B�������A���̋ƊE�^���ɂ��u�o�|�U�P�O�ɕC�G�v

�Ȃ�R�s�[�͂o�|�U�P�O�ɑ��Ď��炫��܂�Ȃ��ł��ˁB

�{�C�ł��̂悤�Ȕ����������Ƃ���A���Ɂu�ƊE�ɂ��N�Ձv�͓���g�̏����ɂȂ��Ă����

���f������Ȃ��ł��傤�E�E�E�i���

�ނ��듯�����ɔ�������Ă������[�R�X�g���j�b�g�A�R�[�����u�U�`�V�v�ɂ�������ȉ��ł����B

���ɕ\��R�����A�X�l�A�ɔ���������ꂽ���o�[�u�ȂǁA�ׂ����f�B�e�[�����Đ��ł��܂���B

�i�l�̓p�C�I�j�A�̂o�d�|�P�U��A�i�V���i���Q�O�o�v�O�X�i����͐Q���Ō����j�ȂǁA�����̃t�������W

�̖��@�Ƃ����鍑�Y���j�b�g�́A���A���^�C���Ŏg�����o��������A�����n�m���Ă����ł��B�j

�ł��A���̂a�n�w�͂Ȃ��Ȃ������o���ł��B�P�{���Q�W�O�O�͈����I�I�@�T�u�V�X�e���Ƃ��Ă͏\��

�g���܂��B���j�b�g���݃X�e���I���Ł��P���~���Ƃ������i�͂��������������������B

���āA�u�c�r-�P�U�e�v�ɂ�������ӂ��Ă��܂����̂ŁA���͉��ɂ��悤���������̂ł���

�������傭�ȑO�ɂ��X�R�[�J�[�Ƃ��Ďg�p�������Ƃ̂���e�n�r�s�d�w�u�e�d�[�P�O�R�n�v�ł������Ƃɂ��܂����B

�͂��߂́u�e�d�|�P�O�R�d�v���l�����̂ł����A������R�j�g��������̖\�ꂪ�C�ɂȂ肻�������A

�h�R�h�R�d�����ɁA�V���J�V���J�����Ă鍂�悪�̂��Ă���Ƃ����L�����Ȃ̂ŁA�̐S�̒��悪

��������ł��܂��뜜������܂��B�i�����Ə�̎��g������g���Ə�肭�����̂����E�E�E�B�j

�����ŁA����́u�e�d�|�P�O�V�d�v���g���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�h���^�̃��j�b�g�ŁA�u�e�d�|�P�O�R�d�v

���͂��ƂȂ��������������ł��B

BOX�͓������R�C�Y�~�����I���W�i���u�a�a�|�W�v�ł��B�傫����H�F205�~W�F135�~D�F85�imm�j��

�l�i�͂Ȃ�ƂP�{���P�O�O�O�I�@���̕��ނ̔��͂P�Q�~���Ɩ��Ȃ��̂ł����A�w�������I�I

�܂������p�����z���ނ�����Ƒ��߂ɓ����Ă���̂ł��̂܂܂ł������Ƃɂ��܂����B

�����A�r�r�����������Ȃ��悤�ɁA�w�͂�������O���A�����Ղ�ƃ{���h��h��A�Ăуl�W�~�߂�����

�g�����X���d�Α���ɂ��Ĉ�Ӓu���Ă���g�p���܂����B

���̔��͗e�ς��������̂ŁA����̂悤�ɃX�R�[�J�[�p�Ȃ炢���̂ł����A�t�������W�ł̓L�c�C�����B

�܂��A�o�b�p���j�^�[�X�s�[�J�Ƃ��ĂȂ牽�Ƃ��g�������ł����E�E�E�B

�O�W�N�T���R�P�����݁A�ɂ���������傱���傱�`���[�j���O��Ƃ�����Ă܂��B�܂��Ɂu�~�́v�ł��B

�Ȃɂ�菬���ʂł�����s���ɂȂ炸�A�M�^�[���C�����悭���Ă����̂����ꂵ���ł��ˁB

�ʑ����킹�E�E�E�E

�����������V�X�e���̏ꍇ�A�V�r�A�Ɍ����Ă���̂��e���j�b�g�̈ʑ��ł��B

�Ђƒʂ肢������܂킵�����ʁA���݈ȉ��̂悤�ɗ��������Ă��܂��B

�X�R�[�J�[�A�c�B�[�^�͂P�Q�����^�������łȂ��ł���̂ŁA�펯�I�ȋt���̂ق����ǂ��悤�ł��B

�E�[�n�[�A�X�R�[�J�[�͂U�����^�������Ȃ̂ŁA�������������Ƃ���Ȃ̂ł����A�����ŗ��������܂����B

�i�e�U���ʂ̈ʒu����������������Γ����ł����킯�ł����A���t�Ȃ̂Łj�t���������܂�����

�����̂ق����x�[�X�̔{���̏�肪�X���[�Y�ŁA�x�[�X���C���̒��������������R�Ȃ悤�ł��B

�X�R�[�J�[���h���C�u���Ă���A���v�u�W�X�x�v�b�V���v���v�̂m�e�a�ʂɂ��e�������̂ŁA����ς�邩���B

�i�Q�O�O�W�N�V���L�q�j

�E�[�n�A�X�R�[�J�[�̃N���X�I�[�o�[���g�����P�j�g���ɕύX���܂����B

������ւ�̓��b�N���Đ�����ꍇ�������������Ɍ����Ă����肵�܂��B�~�����̂̓��C���^�肳�ꂽ

�x�[�X���C���̃X���[�X�ȍĐ��E�E�E�B�R�W�Z���`�n�[�h�G�b�W�E�[�n�[���g���Ă���̂��ړI�͓��l�B

�x�[�X���������Ă���̂Ȃ�X���[�̂R�W�Z���`�n�[�h�G�b�W���j�b�g�����ł����̂ł����A���y�\�[�X

�̏ꍇ�A�X�R�[�J�[���c�B�[�^���K�v�ɂȂ�킯�ŁA���̕ӂ̐��肠�킹���r�̌������Ȃ�ł��B

�ʏ핪���U���ɂ��c�݂�����邽�߁A�E�[�n�A�X�R�[�J�[�Ԃ̃N���X�I�[�o�[���g���͂U�O�O�g�����x�ɂ���

�����J�[�u���P�Q�����^�������Ɏ��̂��܂����ʁE�E�E�B

���������ꂾ�ƁA�x�[�X�̃t���[�Y���s���R�ɂȂ��Ă��܂���ł��ˁE�E�E�B�Ȃ̂Ō����J�[�u���U�����^��������

�I��ł���̂ł��B�������܂��܂��x�[�X���C���̃X���[�X���ɕs��������A����̎��g���ύX�ƂȂ���

����B

�����ŃX�R�[�J�[�Ƃ��Ďg�p���Ă���e�d�|�P�O�V�d�̍��摤�N���X�I�[�o�[���g�����S�j�g���ւƕύX�B

����������̑ш�܂łW�X�x�v�b�V���v���̃e�C�X�g�𖡂킢������������ł��B

�e�d�|�P�O�V�d�͂T�`�U�j�����肩�炢����u���L�����v�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�S�j�g���܂ł̊g��ɂƂǂ߂܂����B

�������A����ɂ��G���N�g���b�N�M�^�[�̋l�܂芴���Ȃ��Ȃ�A�c�B�[�^�i�t�H�X�e�N�X�R�O�O�g�s�j�Ƃ̂Ȃ����

�����ԂR�ɂȂ�܂����B

�i�Q�O�O�W�N�X���L�q�j

�E�[�n�[�A�X�R�[�J�[�ԃN���X�I�[�o�[���g���ύX�ĂсB

���s��1KH������2K�g���ɕύX���܂����B

�����ʂł̃o�����X�͗ǂ��Ȃ������̂́u�x�[�X�̔{�����ǂ����s���R�Ńt���[�Y�������Ă��Ȃ��B�v

�u�X�l�A�̓���Ƌ��������������Ă��܂��B�v���X�̕s�����E�E�E�܂��A���̕ӂ�3WAY�\���̏h���Ȃ�ł����A

�ǂ����C�ɓ���Ȃ��E�E�E�B

�����ŁA�E�[�n�[�A�X�R�[�J�[�Ԃ̃N���X�I�[�o�[���g�����I�N�^�[�u�グ�Q�j�g���ɕύX���Ă݂܂����B

���ʁA���\������ɂȂ�܂����B�X�R�[�J�[�͂Q�j�g������S�j�g���̂P�I�N�^�[�u���������Ȃ��Ƃ���

�\���ɂȂ��Ă��܂��܂������A���߂鉹�ւ͂P���߂Â��܂����B

�Q�j�g���Ƃ����̂̓��}�n�m�r�|�P�O�l���͂��߁A�����̃��j�^�[�V�X�e���ɍ̗p����Ă���N���X�I�[�o�[���g��

�ł�����܂��B

�c���ł͊m���ɕs�������m��܂��A���̂Q�j�g���Ƃ����N���X�I�[�o�[���g���͉��̂܂Ƃ܂�Ƃ����_�����

�Ӗ��̂�����g���|�C���g�����m��܂���B�i�Q�O�O�X�N�P�P���L�q�j

����͂ǂ����I�[�f�B�I����Ƃ��A���d�˂Ă����҂̒ʉߓ_�݂����Ȃ���ł��ˁB

�܂�A����Ƌ��ɗ����Ă�������̒�������₤���߂̃n�[�h�ɂ����ցE�E�E�B

�܂��A����Ύ��̘V�ዾ�Ƃ����킯�ł��B

�܂��Ⴂ���A���N�����������������������悪�o�����ȃV�X�e���ɁA�X�[�p�[�c�C�[�^��

���݂��Ă���̂��I�[�f�B�I���Ō���ɂ��s�v�c�Ɏv���Ă������̂ł������A�����

���_�������N��ɂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E�i��

���g�p���Ă���c�B�[�^�̓t�H�X�e�N�X�́u300HT�v�Ƃ����^�ԁB�I�[�f�B�I�p�Ƃ������

�o�`�p�r�̐��i�B���g�������̃O���t���݂Ă��P�T�j�g���łU���������Ƃ����A���Ƃ��ƒ����悪

�ア���j�b�g�Ȃ̂ł����A���̂Ԃ�S�`�T�j�g��������̕\���͂́A���[�J�[���V�X�e����

�����u�V���V���v�u�V�����V�����v�����Ă邾���̃c�B�[�^�Ƃ͈�����u������́B

�������A��������Ă������Ƃ�����A�P�T�j�g���łU���������A���̏�̓X�p�b�Ɨ����Ă��܂��Ƃ���

��_�����ɂ��悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��܂����B�ŁA����̃c�B�[�^�uAT-7000�v�̔���������

�����Ȃ�������ł��B

�܂��A�����������AT-7000�����܂ł�300HT�ƒu�������Ď������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

AT-7000�̔\���͂P�O�U�����ƁA����܂ł�300HT�ƕς��Ȃ��X�y�b�N�B

AT-7000�͂S�j�g���ȏォ��g�p�ł��邱�ƂɂȂ��Ă���̂ł����A�����M���M���ł̎g�p��

�낭�ȉ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�U�j�g���܂ŏグ�A�������U�j�Ōq����300HT�Ɣ�r�B

�ӂނӂނȂ�قǁE�E�E���n�C�t�@�C�ȍ��Y�����V�X�e���̉��ł��ˁB�p�C�I�j�A�̂Q�O�N���炢�O�́A

�P�{�R�O���~�͂���V�X�e���̉��͂���Ȋ����B����̔��������Q�ɑf���炵���A���������ӂ��

�u�V���V���v�u�V�����V�����v�����Ƃ��ł��܂����B�������A�V���o���́u�œ_�v�̑����~���[�g�̋

�Ȃǂ̕\�������������ςŁA���̕ӂ�300HT�̕������i�����Ă��܂��B

���̕\���͂̈Ⴂ�́A�x�[�X�̕��͋C�ɂ܂ʼne�����y�ڂ��܂��B���Ɍ��y����Ă��邱�Ƃł����A

�g�������đ̌����A�܂��ɃI�[�f�B�I���y�̐^������̊������P���ł����B

���́A���܂��s���c�C�[�^�̌��������Łu�ꌏ�����v���ȂƁA�W�����҂������Ă����̂ł���

�����͍s���Ȃ��̂��A���̓��y�̒�̖����Ȃ�ł��ˁE�E�E�B

���ǂ́A�����̌v��ʂ�AT-7000��300HT�̕⍲���Ƃ��ăX�[�p�[�c�B�[�^�Ƃ��Đڑ����邱�Ƃ�

���������܂����B��̓I�ɂ͂P�ʂ̃R���f���T�ƌ����p�̂P�W���̒�R����ɓ���300HT�ƃp����

�ڑ��B���̂P�W���́A�O������͂��߂ăJ�b�g���g���C�̌��ʂł��B���ǃJ�b�g�I�t�͂�����ɃY���܂����

�P�ɒ�R����ăp���ɐڑ������̂Ƃ��܂�ς��Ȃ��̂ł����E�E�E(��

�R���f���T�̒l����������������ł����낢�뎎���܂������A���܂������߂鉹�Ƃ͈Ⴄ�����֍s���C�z�B

���Ƃ����Ē��R�^�̃A�b�e�l�[�^�܂œ�������C�ɂ��Ȃ炸�A��R�P�{�ōς܂��܂����B�������A����

�u����t���v���x�̖炵���ł��A����̋l�芴���Ȃ��Ȃ薞���̂�������ɕϐg���Ă��܂��܂����B

AT-7000�͒ʏ�̃c�C�[�^�Ƃ��Ă͎g�����炢���j�b�g�����m��܂���ˁB�����������܂��E�E�E�B

�X�[�p�[�c�C�[�^�Ƃ��Ē������I�Ɏg���̂������Ă��邩���B

���������Ύd�l���ɂ��u�z�[���X�[�p�[�c�B�[�^�v�Ɩ��L����Ă��邵�E�E�E�B���ɔ[���B

���łɃX�R�[�J�[�Ƃ��Ďg�p���Ă���t�H�X�e�N�X�uFE107E�v���h���C�u���Ă���u89Y-PP�v�̂m�e�a�ʂ�

�^�ʖڂɁi�H�j�������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

���̒l�̓E�[�n�[�Ƃ̂Ȃ���̎��R���ɑ��đ傫���ւ���Ă���C���ȑO���炵�Ă����̂ł����A

�������̎��̋C���܂����Ńe�L�g�[�ɐݒ肵�Ă����̂ł��B

�܂��A�e�X�g�g�[���Ƃ��ċ�̗ǂ������ȂR�g���̃p���X�g���A�i���O�V���Z�T�C�U�[�ł����炦

���́u�p�c�A�p�c�A�p�c�v�Ƃ��������Đ��������A�E�[�n�[�ƃX�R�[�J�[�����������P�̃��j�b�g���

���Ă���悤�Ȏ��R�ȉ��ɂȂ�悤�Ɂu89Y-PP�v�̂m�e�a�̗ʂ����߂܂����B

�m�e�a��ς���Ɖ��ʂ��ς���Ă��܂��̂ŁA�ŏ��͂���������ςł������A�������Ă��邤���Ɋ�����

�����Ă��܂����B

���Ȃ����Ă��A�܂��������Ă��A���Ɉ�̊��������Ȃ�A�����ȃ|�C���g���m���ɑ��݂���悤�ł��B

�َ��ȕ����ꏏ�ɖ炵�Ĉ�̊��悤�Ƃ��Ă���̂ł�����A�X�R�[�J�[�̐�����������

�E�[�n�[�̂���ƍ��킹�Ă��K�v������̂��Ǝv���܂��B���o�I�ɂł����œK�l��-8db�قǂ�

�Ȃ�悤�ł��B

�܂��A�E�[�n�[�ƃX�R�[�J�[���Ȃ��ł���[�U�����b�q�t�B���^�[�̃N���X�|�C���g���Q�j�g������P�D�T�j�g��

�ւƕύX���܂����B�E�[�n�[�̂Q�j�g�������肩��̃��x���������C�ɂȂ��Ă�������ł��B

�X�ɃE�[�n�[�̃N���X�I�[�o�[���R�D�T�j�g���܂ŏグ�邱�Ƃ̂ł���c�}�~���t�B���^�[���֒lj����܂����B

���͂��̃c�}�~���Q�j�g��������܂ŏグ�ăN���X�����Ă��܂��B�X�l�A�h��������⑉���Ē������Ă����̂�

���P����܂����B

����ƋC�ɂȂ��Ă����c�C�[�^�ƂȂ��S�j�g���̂k�o�e���A����܂ł́u���o�^���[�X�^�v����P���ȂQ��

�b�q�t�B���^�[�ւƉ��삵�܂����B�Ȃ��肪���R�ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B

�C�ɂȂ����͎̂����̎��̉���ɂ�鍂��̗E�E�E�B

���낢�뒲�ׂĂ�����ʔ����\�t�g���I���̃`�F�b�N�ɂǂ����I

http://www1.ocn.ne.jp/~tuner/jibika.html

����ς�{�N�̎��A�P�Q�j�g�������肩�痎���n�߂P�U�j�g���ł͂��Ȃ�����������ɂȂ��Ă���܂����i��

�lj��ȗ��Q�Q���قnjo�߁BAT-7000�̃n�C�J�b�g�R���f���T���O�C�R�R���ɕύX���܂����B

AT-7000�̉��̃N�Z�����ɕt���Ă������߂̕ύX�ł��B�����p�A���v�̃��x���͍��܂ő������Ƃ��C����

�ݒ肵�Ă����̂ł����A�ȑO�̃��x���ւƖ߂��܂����B����̋l�芴�͉�������AAT-7000�ɋ������Ă���

������u�}�C�e�C�X�g�v�ւƖ߂�܂����B���h���͏��Ȃ߂���낵���悤�ŁE�E�E�Ƃ����̂��u�I�`�v�B

���������Ή䂪�g���A�ߔN�͓��h�q�Ȃǐh�����ɂ͂߂��ۂ��キ�Ȃ�܂����E�E�E�B(�g�z�z�j

�Q�O�P�O�N�P�P���@�NjL

����܂ŏo�͊ǁu�U�k�U�v�ɂ�CLASSIC-CHINA���̃X���[���r�s�ǂ��g�p���Ă��܂������A�킸���R�N�Ԃ̎g�p�A

�������ʓd���Ԃ͏T�S�������Ԃɂ�������炸�A�O���b�h�t�B���̐^���j�b�g�x���̉_��̎��͂̃K���X��

�����ɁA�������F�̃V�~�������B���Y�ǂȂ炳�����߂Q�O�N���炢���g�������W�I�̏o�͊ǂ̕���ł��i��

�����ɁA�v���[�g�d�������X�Ɍ����C���E�E�E�B

�ŁA�ʂȗp�r�Łu�P�Q�a�x�V�`�v�����p�ƂȂ�A���������b�ɂȂ��Ă���^��ǒʔ̓X�u�t���[�r�X�v����֒���������ł�

���V�A���uTung-sol�v�̂U�k�U�f���育��Ȓl�i�������̂Œ������܂����B

���̂��X�A�����Ԃ�ȑO���痘�p�����Ă��������Ă���܂����A�i���������X�Ƃ͎���قɂ��Ă��Ċy�������X�ł��B

�g�o�̐���L�����[�����Ă��Č�����������܂��B

�܂��A�d�b��[���ł̉������ۂɂ��X�ɍs���Ĕ����������Ă��銴�o�Ŋ����I�B��D���Ȃ��X�ł��B���������

�������o�̃��[���������Ă��邾���̒ʔ̓X�Ƃ͈�����u���Ă��܂��B�i�i�̃u���b�N�R���������Ă܂��I

������������Ȃ̂ł܂����m�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��̂ł����A�{�P������V�i�ւ̌����Ȃ̂ŁA��������オ��܂����B

���������炢�̕��A�҂��������Ă���̂ł����A�����łc�e����オ���������ł��B�^�ԓ��̃V���N����ʒu�������Ă��邵

���j�b�g�̎��t���p�x���҂����荇���Ă���̂��ƂĂ��C���������ł��B

�����f�b�i�f�s�ǁj���ЂƎ���傫�����j�b�g�ƁA�g�b�v�ƃ{�g���֓��O�ɔ���Ă���Q�b�^�[�ɁA�U�k�U�f�̌��Ɩ��͂������܂��B

�������A���p�̃A���v�Ɏg�p�́u�U�`�r�V�f�v���ЂƉ��傫�����������O�ςɁA���͂�����Ƃ����낢�ł���܂��i��

�Q�O�P�P�N�Q�����@�NjL

���V�A�A�X���o�L�A���̂P�Q�`�w�V�B�������g�p���Ă݂ċC�ɂȂ邱�Ƃ�����B

����͓d��������A�P�`�Q����Ɍ����u�u�c�v�Ƃ���������̃m�C�Y���B���Ԃ�q�[�g�A�b�v�������O�̓d�ɂ�[�h�̔M�c����

�����N���������Ǝv���B������X�V�n�̍��Y���A�t�B���b�v�X��f�d���̂m�n�r���ł͌o���������Ƃ͂Ȃ��B

�d�g�u�����h�⓯�������V�A�������u�s������-�������v�A�i�i�̃����O�v���[�g���ł��o�����Ă���B���E�Ŏg�p�����ꍇ�ł��O�D�T�b�قǂ̍��ŁA

�d��������P�`�Q���ŗ��V�Ɍ����B���\���X�s�[�J�[�{��A�҃A���v�Ƃ����̂�����܂ł̃{�N�̃I�[�f�B�I�d�l�Ȃ̂ŁA���Ƃ���

������̂�������Ȃ����A�C���̗ǂ����̂ł͂Ȃ��E�E�E�B���ƂɃ}���`�A���v�ɂm�n�r��������g���Ă���̂ŁA����I�ǂ̕s�ǁH

�ƁA�S���o�N�o�N���̂Ȃ̂��B�i���Ȃ�I�[�o�[�ɂ������邩������Ȃ����A����ȐS���E�E�E�j�������Ă̍������ɂ͏o�Ă��Ȃ��B

�E�[�n�[�p�A���v�̏��i�ɁA�ŋ߁u�����s������-�������v���g�p���Ă����̂��A���̃m�C�Y���C�ɂȂ�i�V���i�����Ɍ��������B

�m�e�a�����������A���v�̏ꍇ�A���̎�̓d�������ǂ̉��F�̍��Ƃ������̂́A���̊ǂ̑������ɂ����̂��Ǝv���Ă���̂Łi�����x

�ɂ��c�e�̕ϓ��j�A�u�����h��V�i�A�m�n�r�A���Â͖��Ȃ��Ƃ����̂��{�N���E�E�E�B

����g�����̂́A���Ƃ��ƍȂ̎����Ă����u���X�e���I�v�Ɏh�����Ă����������A���N�O�^��ǂ����ׂČ����B���ƒ��x���ǂ�����

�������̂ŕۑ����Ă��������B�Ȃ��ēV���̃i�V���i���B���S�����a�̋��D��������B���ł̓p�i�\�j�b�N���E�E�E�B

���͕�����Еt�����ۂ������荘�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�P�O�O�{���z����V�[���h���C�����O��������܂ރX�^�W�I�@����^�яo��

������@���|���E�E�E�Ƃ��낪�����ŃM�N�b�I�@�ɂā[�I�I

�S�O���قǂŗ����������̂ŁA�a�n�w�̐���B�������A����ł܂��Ĕ��E�E�E�B

��҂ɂ͂�������邵�A�����ɒ��q�����ł��i��

�Ƃ���ŁE�E�E

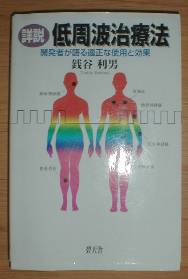

����g���Ê�ɂ�鎡�ÂŋC�ɂȂ�̂́A��҂ɒu���Ă��鐔���

���Ê킪�ƒ�p�d�r���u�d�q�}�b�T�[�W��v�́u����Łv�Ƃ�����

�u�����߂������v�Ƃ������A�܂��A�}���c�o�Ƃ܂ł͌����܂��A

�u�ق�ƂɌ������H�v�Ƃ����㕨�Ɍ����Ă��傤���Ȃ��Ƃ���

���ƁB

�d�C���i�̏C���Ƃ�����Ă������A���鎡�É@����̐^��ǎ�����g

���Ê�̏C�����˗����ꂽ���Ƃ�����܂��B���̂������g���Ê��

�u���Ø_���v��\����������Ă��������܂����B

����܂ł͒���g���Ê�Ȃ��́A����ɍ�����l�̂ɗ����r�N�r�N

�ƁA�ؓ������k�����}�b�T�[�W���ʂ镨���Ǝv���Ă����̂ŁA

����g���Âɂ́A�����Ƃ������Â̂��߂̌n�����Ă�ꂽ�u���_�v

�Ɓu�o���ɂ����сv�����邱�ƂɋC�Â�����V���b�N��������

�ł��B

�g�p����d�ɂ̋ɐ�����g���A�����ɓ��Ă�u�I�q�v�Ɗ�������

�o���邾�������ʒu�ɓ\�t����u��I�q�v�Ƃ����T�O���X�S�Ă�

�u�I���v�ɂ�鎡�Â̂��Ƃ��A�̌n�����ꂽ���×��_�ɂ��ƂÂ�����

�Ȃ̂ł��B

���E�E�E

���݂́u��Ɨp���Ê�v�̑唼�͂͒P�ɑ�ȊO�ς������������

�u��Ó_�����W��v�ɂȂ��Ă���悤�ȋC���E�E�E�B

�u�I�q�v��u��I�q�v�Ƃ�����{�T�O���疳���Ȃ��Ă���

���Ă��܂��B������Ė��O����Ȃ��́H���Ís�ׂƂ��ẮE�E�B

�������A���ʂ��m���Ɏ����ł���@�B�����邱�Ƃ͂���܂��B

���ܒʂ��Ă��鐮�`�O�ȂɂP�䂾������u���d��������g���Ê�v

�Ƃ�����B����͔����Ɏ��g���̈Ⴄ�A��r�I�������g����l��

�ɗ������ƂŃr�[�g�����A���̎��g���ŋؓ��̎��k�𑣂��Ƃ�����

�̂ł��B���̃e���~���݂����Ȍ����̋@�B�͊m���Ɍ��ʂ������o���܂��B

�ł����ʂ̎����Ɋւ��ẮH�H�H�@��������������ƌ�ł��ݕԂ���

�����Ȓɂ݂��o��C���E�E�E�B

�Ƃ���ŁE�E�E

�u���d��������g���Ê�v�ȊO�̎��Ê�Ŏ��Â��Ă���Ƃ킩

��̂ł����A�����Ŏ��Ód���̃p�^�[���ɓ������āA���Ȃ�傫�ȉ�

�����Ă��܂��B���ԂÃp�^�[�����L���������q�n�l��ǂݏo����

��r�I�ሳ�̓d�����u�����g�����X�v����ē��q�ɓ����Ă���̂�

���傤�B

�g�`�̗����オ���������A�������L�ш悪�v�������͂��Ȃ̂ŁA

���Ȃ��^�ɂȂ�͂��ł��B

�������A�����ɐ^��ǂ������Ă���A���Ƃ��ƍ����œ��삷��f�q

�����A�l�̂�����ɂ����āA���Ȃ�傫���C���s�[�_���X�������Ă�

���Ƃ��Ă��A�g�`�̓`�������̓g�����X���g�����ǍD�Ȃ̂ł͂Ȃ�

�ł��傤���B

���͏�L�̐^��ǎ�����g���Ê���C�������܁A��H�}���N�����Ă�

�����̂ŁA�������Q�l�Ƀ��v���J�삵�Ă݂܂����B

���̎��É@�̐搶�H���ŋ߂̃g�����W�X�^���̂�莡�Ð��т��ǂ���

�������ł��B����Ɠ���̉�H���Q��H�����������S������L���Ă���

�Ƃ����M�̓���悤�I�@�i�����ЂƂ̐^��ǃ}�j�A�H�j

���g�͎����ăV���v���B�U�a�l�W�P���ɂ��R�`�P�D�T�j�g���̍�����

���o�����`�g���U��B�ł��m���Ɍ�����ł��˂��[����B

���{�̒���g���Ê�J���̑������K�J���j���ɂ�钘��u�ڐ�����g

���Ö@�v�Ȃ鏑�Ђ������Ă��܂����̂ł����E�E�E�B